Практически каждый нормальный ребенок в моем детстве, так или иначе, пробовал себя в большинстве известных видов спорта. Всегда были доступны легкоатлетические секции, баскетбольные или хоккейные клубы. Тренеры по теннису или волейболу ходили по школам и рекрутировали детей. А уж о футболе я вообще молчу. Хочешь — иди в клуб, хочешь — сам гоняй во дворе. Соответственно, и спортивного инвентаря для всего этого было сколько угодно в магазинах. Клюшки, мячи, лыжи, ракетки для настольного тенниса и прочее… Но мы уже тогда начинали понимать, что тот инвентарь, что лежит на полках в свободной продаже, очевидно отличается от того, что мы видим по телевизору и с трибун стадионов. Пришло понимание, что есть любительские снаряды и профессиональные. И когда кто-то выносил во двор настоящую клюшку, побывавшую в руках профессионального спортсмена, или теннисную ракетку, или даже вратарские перчатки как у Дасаева все, конечно, умирали от зависти к их счастливому обладателю.

После того как отступал первый восторг от крутизны происходящего и такой понятный и одновременно неземной предмет завершал круг по рукам, ребята начинали замечать странное. Да, клюшка поцарапана, а ракетка в рубцах, но это все отметины суровой борьбы и тренировок. Но зачем рукоятка замотана изолентой? И крюк у клюшки необычный? И перчатки некрасиво подшиты поверх цветной кожи, и на коньках следы самостоятельной обработки инструментом? Зачем? Неужели на заводе, который производит профессиональное оборудование, не знают, как нужно и спортсмены сами должны доделывать свои снаряды за изготовителя? И взрослые пацаны объясняли тогда, что каждый игрок наматывает рукоятку ракетки под свою ладонь, хоккеист меняет загиб и мотает ленту, чтобы ему было ловчее кидать шайбу, лыжи мажут мазью под снег, а коньки затачивают под индивидуальные особенности спортсмена. А завод делает все одинаково, а иногда даже недоделывает, чтобы окончательную настройку спортсмен совершил сам.

Спустя много лет, когда я занялся Практической стрельбой, я так же, как в детстве, думал, что все оружие и патроны с завода выходят в самом своем лучшем состоянии и готовы к максимально эффективному использованию. Но опять же, как в детстве, я увидел изоленту на рукоятках, жуткие следы «наждачки» на затворах, замазанные фломастером мушки и целики. Прошло немного времени, и я уже сам начал пилить, клеить и менять принципиальные узлы своего оружия. Ошибки сменились победами, и опыт стал подсказывать новые пути к доминированию. И однажды я узнал, что настоящие чемпионы давно уже не покупают патроны в магазине, а собирают их под себя. Тот, кто сказал мне об этом, отщелкал из своего магазина пяток патронов и дал попробовать… И жизнь поделилась на «до» и «после».

Первый свой станок для переснаряжения пистолетных патронов, или в просторечье — релоадинга, я купил в складчину с двумя друзьями. Имея на старте запас компонентов на 10 тысяч патронов, мы стали постигать азы домашнего производства. Основные исходные данные, так сказать, мы получили от старших товарищей и тех, кто возил компоненты. Какой порох лучше подходит, почему в серийном классе лучше использовать тяжелую пулю, а в открытом легкую; как полировать гильзу, как калибровать готовый патрон, как настроить матрицы в станке и контролировать навеску пороха, как не лишиться глаза при посадке капсюля и так далее.

Первые две тысячи патронов, которые мы изготовили, были сущим кошмаром и прекрасной учебной практикой, которая многому научила нас. Но давайте по порядку…

Унитарный патрон состоит из пули, пороха, капсюля-воспламенителя и гильзы. Гильза объединяет все составляющие боеприпаса в патрон и является самым дорогим в производстве компонентом. К счастью, гильза так же является и единственной частью патрона, которую возможно использовать вторично, благодаря чему, собственно, и появился релоадинг.

Полировку можно осуществлять как в специальной машине, с пробковым или злаковым наполнителем, так и в самодельном барабане, как делали мы в самом начале. Важно, чтобы гильза очистилась от нагара внутри и легко скользила по рабочим поверхностям матриц. Желательно визуально осмотреть гильзы, чтобы отсеять дефектные, мятые, с трещинами и выявить стальные и латунированные. Они могут стать причиной поломки декапсюлирующей иглы.

Капсюль. Самый сложный компонент, но при этом требующий меньше всего внимания. Перемещение тысяч мелких кнопочек из коробки в подаватель заряжающей машины, конечно, потребует некоторой усидчивости, если у вас нет автоматического переворачивателя, но дальше машина все сделает сама. Капсюля делятся на несколько типов, отличающихся габаритами и типом боеприпаса. Нам, например, нужны Small Pistol Boxer. Это значит, что капсюль содержит малый заряд, рассчитанный на пистолетный патрон, и в корпусе заключен как сам заряд, так и наковаленка, воспламеняющая его при ударе бойка. Также существуют Small Rifle Boxer для винтовочных патронов, содержащие больший заряд, но визуально определить этого практически невозможно. В привычных нам патронах Барнаульского завода, со стальной гильзой, используются капсюля типа «Бердан», содержащие только заряд, а наковаленка расположена на самой гильзе, что делает процесс ее релоадинга крайне сложным.

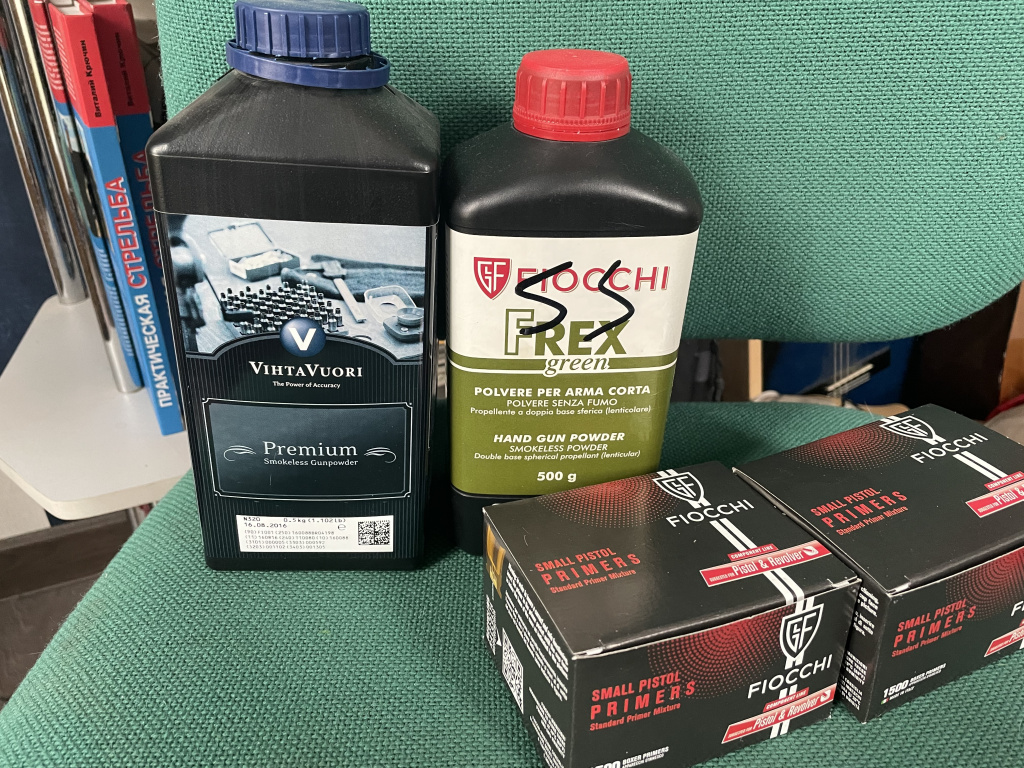

Порох. В свое время я начинал с финского пистолетного пороха и много лет считал, что порох всегда одинаковый, и, отмерив один раз свою навеску, можно убрать весы и больше к вопросу количества порошка не возвращаться. С годами все меняется, и сегодня я уже точно знаю, что покупая новую банку пороха, необходимо заново отстреливать контрольную серию патронов через хронограф и корректировать объем навески. Потому что от партии к партии качество пороха и его свойства немного меняются даже у одного производителя, не говоря уже о порохе из разных стран. Финский Vihtavuori долгое время демонстрировал высокую стабильность, но подорожал нестерпимо, и переход на Fiocchi и RS12 заставил уделять больше внимания процессу смены порошка.

Вопреки расхожему мнению, порох не взрывается, а просто очень быстро горит. И скорость этого горения прямо пропорционально зависит от давления. Пистолетные пороха в основном достаточно быстрые. Канал пистолетного ствола короткий, и пулю нужно успеть разогнать довольно быстро. При этом, если сравнивать порох для зарядов обычного пистолета и спортивного, Открытого класса, то последний использует более медленные пороха и легкую пулю для того, чтобы она разогналась быстрее, а остатки пороха догорели в компенсаторе и подавили отдачу и увод ствола. А для винтовочного патрона пороха еще медленнее. Потому что канал ствола очень длинный и разгон пули должен занять некоторое время, и нельзя, чтобы горение мгновенно достигло критических давлений, так как если это произойдет до того, как пуля сдвинется с места и войдет в канал ствола, объем зоны горения окажется слишком мал, и патронник может не выдержать такой нагрузки и разрушится со всеми вытекающими.

Пуля. Или по-другому — метаемый снаряд. Тут, конечно, разнообразие в магазине игрушек. Для одного только калибра 9×19 Luger существуют несколько десятков типов пуль, а производят их тысячи разных заводов. Но так как в гражданском обороте запрещены любые пули с не свинцовым сердечником, то для законопослушного спортсмена остается выбор только из двух параметров: вес пули и тип оболочки.

Как я уже говорил выше, чем тяжелее пуля, тем меньшая ей нужна скорость для достижения того же фактора мощности, что и легкой (Скорость × Вес = Фактор мощности), а значит, и меньше пороха. Таким образом, стреляя тяжелой пулей, стрелок испытывает меньшую отдачу и может быстрее восстанавливать оружие на мишени, что само по себе крайне важное преимущество в скоростной стрельбе. Я для себя в пистолетной стрельбе определил оптимальный вес пули в 145–147 грейн и придерживаюсь его уже много лет. Некоторые стрелки пытаются использовать пули в 150 грейн и выше, но мне кажется, что в этом случае уже автоматика начинает работать слишком нестабильно и еще большее снижение отдачи не стоит повышения шансов поймать недозакрытие затвора или невыброс гильзы. Эти проблемы и так постоянно сопровождают спортсмена, желающего снизить отдачу, а с увеличением веса пули еще сильнее сокращается время между обязательными чистками оружия для обеспечения надежной работы затвора. Вы спросите, а зачем же тогда нужна легкая пуля? Ну, спортсмену обычно,только для работы оружия Открытого класса. Там даже Правилами безопасности ограничен нижний предел веса пули в 120 грейн, чтобы ни разорвало патронник в попытке достичь приемлемой скорости и давления. А обычные пистолеты на заводских патронах с пулей весом в 115 и 124 просто надежно работают при любой погоде и температуре, что и требуется любому производителю, который не гонится за спортивными достижениями и крайностями. А вот, к примеру, карабин в пистолетном калибре демонстрирует идеальную работу только на стандартных патронах с пулей 124 грейна и латунной оболочкой.

Оболочка — это второй важный критерий оценки пули. Самый распространенный тип пули это FMJ (Full Metal Jacket) — цельнометаллическая оболочка. То есть она обволакивает стальным или латунным слоем металла свинцовую сердцевину, которая создает основную метаемую массу. Оболочка служит сразу нескольким целям. Во-первых, она защищает пулю от коррозии при хранении, затем — от деформации при ударах, что сохраняет ее баллистические свойства, и главное, именно оболочка, входя в нарезы ствола, обладает достаточной упругостью, чтобы зацепиться за них и придать всему снаряду вращение. Чисто свинцовая, безоболочная пуля при высоком давлении может срываться с нарезов и лететь кувырком. При этом чистый свинец, без покрытия, очень быстро испачкает ствол, и тот потеряет точность. Плюс — стрельба чисто свинцовой пулей крайне вредна для здоровья, так как при выстреле образуется много паров свинца, и вместе с пороховыми газами они могут попасть в легкие и кровь стрелка.

Однако так называемая цельнооболоченная пуля не совсем таковая. Технология производства подразумевает оболочку везде, кроме самого донца пули, который испытывает давление и температуру при выстреле и, соответственно, тоже оставляет некое количество свинцовых паров. Поэтому, к примеру, во многих американских тирах запрещены пули FMJ без заглушки на донце. Но так как это сильно удорожает процесс производства, люди придумали наносить оболочку пули при помощи медной гальваники. Покрытие в несколько микрон полностью изолирует свинец от внешних воздействий и устойчиво к коррозии. К сожалению, минусом является относительная мягкость, что приводит к срыву с нарезов некоторых типов стволов.

Ну и главное, что необходимо тому, кто хочет собирать свой патрон, это, собственно, сборочная машинка или станок, которые тоже бывают самыми разнообразными. Но о них я расскажу в следующей статье.